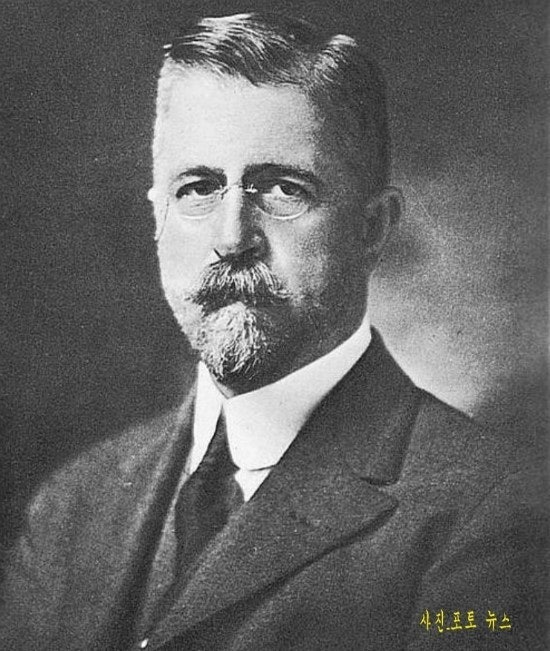

민족의 영웅 안중근 의사는 “한국인이라면 헐버트를 하루라도 잊어서는 아니 되오”라는 말을 남겼다. 안 의사가 이토 히로부미를 저격한 뒤 일본 경찰이 중국 뤼순 감옥에서 작성한 공술서에 담겼다. 선교사로 내한했던 호머 헐버트(1863~1949)가 을사늑약에 항거하고 항일운동을 이어가다 1907년 사실상 강제 추방당한 일을 안 의사가 알고 있었던 것 같다.

헐버트는 일본 제국주의자들에겐 눈엣가시 같은 존재였다. 헐버트는 미국으로 돌아간 뒤에도 일제의 식민지배와 만행을 규탄하며 평생을 오롯이 한국 독립운동에 바쳤다. 그는 38년간 미국 전역을 순회하며 1000여 차례의 강연, 기자회견, 기고 같은 방법으로 일본을 비판하고 압박했다. 한편으론 미국에서 독립운동을 펼친 이승만과 한인 독립운동단체를 적극적으로 도왔다.

한국인들도 한국 독립이 가망 없다고 판단한 상황에서 “나는 죽을 때까지 한국을 위해 싸울 것”이라는 말을 입에 달고 다녔다. 일부 독립운동가들이 훼절한 뒤에도 외국인인 그가 끝까지 변심하지 않았다는 건 놀랍다.

헐버트는 1907년 네덜란드 헤이그 만국평화회의에 이 준 이상설 이위종 특사가 파견되기 전 고종황제의 특사로 먼저 파견된다. 을사늑약 무효를 세계에 알리기 위해서였다. 그는 러시아 독일 스위스 파리 런던 등지를 돌면서 일본의 침략을 비판하는 연설을 하고 글을 신문에 투고했다. 이런 사실 때문에 헐버트는 일제에 괘씸죄로 낙인이 찍힌다. 앞서 헐버트는 1895년 명성황후시해사건 이후 호러스 언더우드, 올리버 에비슨 등과 함께 고종 침소에서 불침번을 서는 일도 자청했다.

헐버트는 1918년 프랑스로 건너가 파리강화회의 현장에서 김규식과 더불어 한국 독립을 호소했다. 1919년 3.1운동 이후에는 미국 상원에 한국 독립을 청원하는 호소문을 제출하기도 했다. 그는 앞서 을사늑약 저지를 위해 고종황제의 대미특사로 파견되기도 했다. 헐버트는 민족자결주의를 주창한 시어도어 루스벨트를 ‘친구의 나라 한국을 배신한 사람’이라고 뉴욕타임스 같은 언론을 통해 맹비난했다.

남의 나라를 위해 자기 나라 대통령과 이토록 장대한 싸움을 벌일 수 있을까 싶다. 헐버트는 독립운동 외에도 다양한 분야에서 한국을 위해 일했다. 무엇보다 한글 발전에 쏟은 공로가 지대하다. 내한 초기 지배층과 지식인들이 위대한 문자를 철저히 무시하는 사실을 발견하고 안타까워했다.

그가 영문 월간지 ‘조선 소식(The Korean Repository)’ 1896년 10월호에 ‘나는 영국인들이 라틴어를 버린 것처럼 조선인들도 결국 한자를 버리리라 믿는다’고 써 100년도 훨씬 전에 한글전용시대의 도래를 예언한 걸 보면 혜안이 놀랍기 그지없다.

언어학 천재였던 그는 우리 역사상 처음으로 ‘사민필지’라는 한글 교과서를 저술했다. ‘사민필지(士民必知)’는 선비와 백성 모두가 알아야 할 지식이라는 뜻이다. 헐버트는 1889년 ‘뉴욕 트리뷴’에 한글 자모를 직접 그려 보이며 한글에 필적할 만한 글자는 세상 어디에도 없다고 소개했다. 그는 서재필과 함께 최초의 한글신문 ‘독립신문’ 창간에도 참여했다. 주시경 선생과 함께 한글 표기에 띄어쓰기와 쉼표 마침표 같은 점찍기를 도입했다. 한글 발전에 대한 공로로 외국인으로서는 유일하게 2014년 금관문화훈장이 그에게 추서됐다.

헐버트는 세상을 떠나기 한달 전인 1949년 7월 미국 언론회견에서 “한민족은 세계에서 가장 빼어난 민족”이라고 설파했다. 그 이유로 한글, 거북선, 기록문화, 이민족 흡수문화, 항일독립운동 다섯 가지를 들었다. 특히 독립운동을 한민족의 가장 위대한 정신문화 유산이라고 칭송했다.

헐버트는 젊디젊은 23살에 조선(한국)을 만나 교육자, 한글학자, 언어학자, 역사학자, 언론인, 아리랑 채보자, 선교사, 황제의 밀사, 독립운동가로서 63년 동안 한민족과 고락을 함께했다. 86세의 헐버트는 1949년 7월 29일 광복절을 앞두고 국빈으로 초대돼 내한했으나 여독을 이기지 못하고 일주일 만에 서거했다. “나는 웨스트민스터 사원에 묻히는 것보다 한국 땅에 묻히기를 원한다”는 유언에 따라 양화진 외국인선교사묘원에 영면하고 있다.

헐버트 사후 한국 정부는 1950년 3월 1일 외국인 최초로 건국훈장 3등급인 태극장(독립장)을 추서했다. 그의 탁월한 공적에 견주어 보면 턱없이 빈약하다. 당시에는 그 공로의 자료를 충분히 발굴하지 못하고 연구도 진전되지 않은 상황이었기 때문이다.

이런 탓에 외국인 독립유공자의 역할이 그다지 중요하게 인식되지 않고 있다고 관련 학자들이 연구 논문에서 안타까워했다. 이제는 헐버트박사기념사업회(회장 김동진)의 노력으로 공로가 충분히 입증됐다. 이종찬 광복회장도 헐버트의 건국훈장을 격상하라고 촉구한 바 있다. 헐버트에게 건국훈장 1등급인 대한민국장(大韓民國章)으로 높여 추서해야 마땅하다.

이 글은 내일신문 칼럼에 실린 것입니다.

'세상톺아보기-칼럼' 카테고리의 다른 글

| 사막을 만들어 놓고 평화라 부른다 (1) | 2025.08.28 |

|---|---|

| ‘소버린 AI’ 중요성 커진 만큼 실속 있게 (4) | 2025.08.07 |

| 첨단산업 인력 양성에 사활을 걸어라 (0) | 2025.07.11 |

| 트럼트의 이란 공격 카드 성공할까 (2) | 2025.06.26 |

| 이재명 대통령이 마주하는 외교 격랑 (7) | 2025.06.14 |